C43.音でワイングラスを割る |

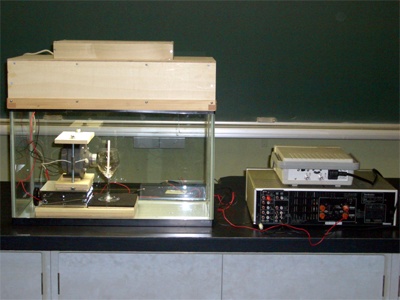

図1 装置全景 |

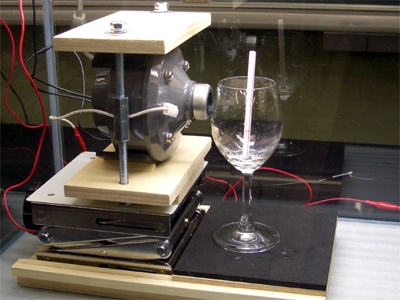

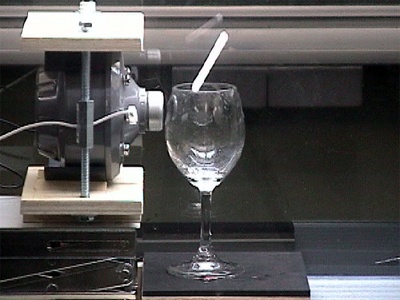

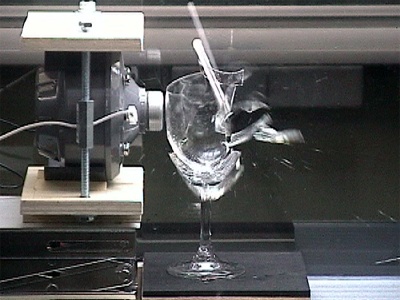

分野 共振 出典 小田部泉・音でワイングラスを割る・『物理教育』・Vol.52,No.2・p142(2004) 内容 ワイングラスの固有振動数の音をスピーカーから出してワイングラスを共振させ、割る実験です。(動画あり) 図1は、装置全景です。右に発振器とアンプ、左にスピーカーとして、ホーンスピーカー用のドライバーユニットがあります。 イベントや学校の実験で使用するために、ガラスの飛散防止と、音の大きさを少しでも和らげるために、ドライバーユニットとワイングラスを60cm水槽に入れてあります。自作の水槽の蓋の中には、15Wの直管蛍光灯を2本取り付け、中を照らすようにしました。蓋の厚さ(高さ)が少し厚いのは、水平から30度まで、下から見ても、蛍光灯が直接見えないように、少し奥に蛍光灯を取り付けたためです。 初め、水槽の手前側のガラスの反射を防止するための策を考えました。貼り付けるタイプの反射防止膜もあるようですが、ちょっと高価で、取り付けたら全体的にどうなるのか、購入して確かめるのを躊躇しました。そこで、反射を防止するよりは、中を明るくした方が、相対的に反射が気にならなくなるし、遠方からも見やすくなると考え、15Wの蛍光灯を2本取り付けた蓋を自作しました。効果は抜群で、写真や動画のように、水槽のガラスはまったく気になりません。(図2はフラッシュなし。図3〜図5はビデオをキャプチャしたものなので、フラッシュなしです。) 図2は、ドライバーユニットとワイングラスです。 ワイングラスにはストローを入れてありますが、これは、イベントや授業でこの実験を行う際に、見ている人たちにワイングラスが振動していることを示すためのものです。この実験を行う際は、ワイングラスの外側をぬらして行うのですが、振動数を操作するときに共振しているかどうかの判断は、その水滴を見ながら行うので、ストローのあるなしはまったく関係ありません。 ワイングラスの下には、5mm厚のスポンジゴムが敷いてあり、グラスが滑らないようにしてあります。 いろいろな大きさのワイングラスに対応するため。ドライバーユニットは15cm角のラボジャッキに載せてあります。 ・ドライバーユニット:ユニペックス P-700(70W 16Ω) 2万円程度 ・ラボジャッキ:中村理科 J-150N 1万円程度 ・ワイングラス:100円ショップ「ダイソー」の白ワイン用ワイングラス 105円 ワイングラスは何でも良いですが、このグラスが比較的派手に全体が割れて、また、安いので良かったです。 図3〜図5 ワイングラスが割れる様子です。動画も用意しました。 なお、ワイングラスが割れる前に、ストローだけがピョーンと、飛び出すこともあります。ストローはワイングラスに合わせて短く切っておく必要があります。用意した動画(動画1)は、ストローが飛び出す瞬間に割れたものです。 今回用いている発振器は、エー・アンド・デイ社のファンクションジェネレーター AD-8624Aで、周波数カウンタ機能が付いています。マイクを繋いでワイングラスの縁をこすった音を拾って、グラスの固有振動数を測定することができます。しかし、固有振動数を測定してから実験する場合も、測定せずに大体の音の高さを合わせて音を鳴らす場合も、上に書きましたが、ワイングラスに付いた水滴の様子を見ながら振動数を少しずつ上下させながら共振させることになります。割るコツをつかむまで、実際に何個か割ってみることが必要でした。 ワイングラスが割れるまでの時間は、その時々で、短時間で割れる場合もあれば、少し時間を要する場合もあります。 図6はドライバーユニットのボイスコイルを守るためのポリスイッチです。ポリスイッチは規定値以上の電流が流れると発熱のため抵抗値が少しずつ大きくなり、規定値の2倍の電流で抵抗値がとても大きくなり、ボイスコイルに流れる電流を遮断して保護する目的で取り付けました。 ドライバーユニットをホーンスピーカーに組み付けて使用するという正規の使用法ではなく、単独で使用しているため、過大電流に対する保護回路がありませんでした。実はこれで、ドライバーユニットを1個、ダメにしました。グラスを割ろうと思い、アンプの出力を上げていったら、ある所でフッ…と音が出なくなり、前触れもなく一瞬にしてダメになりました。ボイスコイルを焼き切った場合、修理は不能のようです。 ドライバーユニットは買い直すしかないのですが、対策を考えないと、同じことをたびたび繰り返すのは経済的にもきびしく、また、イベントの途中でこうなったら、大失態となります。そこで、簡単に保護できるものがないか調べて、このポリスイッチを付けてみました。 ドライバーユニットが70W,16Ωなので、使用したポリスイッチは、規定値0.9A(1.8Aで遮断)、耐圧72Vのものを使いました。このポリスイッチが有効にはたらくのかどうかは、怖くてテストしていません。上手くワイングラスが割れていますので、必要以上にはアンプの出力を上げないようにしています。 (初めに焼き切ったドライバーユニットは50Wのもの、買い直したのは、70Wのものにしました) ・ポリスイッチ:0.9A(1.8Aで遮断)、耐圧72V 秋月電子通商で購入 1個50円 危険 後片づけの際、割れたグラスの破片で手を切らないよう十分注意が必要です。私は、注意しながら、大きな破片を手で取り除いてから、水槽内に掃除機を丁寧にかけます。 余談 TVで、黒サングラスの外国人ロック歌手が声でワイングラスを割る映像が時々流れます。理屈はわかりますが、自分で声で割るのはとても無理ですので、スピーカーから音を出して同様の実験を行いたいと思いました。(これも、TVで見たことがありますが) 初めに、比較的大きなスピーカーを使ってやってみましたが、どうにも無理です。 次に、いろいろ調べて、スピーカーの全面を直径4cm程の穴を開けた、厚手のゴム板(結構硬い)でふさぎ、空気の振動が狭い範囲に集中するようにして実験しました。ワイングラスが共振し、中に入れたストローが、ピョーンと、飛び出すこともありました。しかし、残念ながらグラスを割るまでには至りませんでした。この方法では、もっと出力の大きな(とても高価で、重いであろう)スピーカーが必要なのかなと思いました。 いろいろ調べていくうちに、上の出典に書きましたが、日本物理教育学会誌に、高校の先生が書かれた記事があることがわかり、大きなスピーカーではなくて、ホーンスピーカー用のドライバーユニットを用いると良いことがわかりました。いろいろやってみたところ、ついにワイングラスを割ることに成功しました。4個ほど割ったところで、上に書きましたがボイスコイルを焼き切ってしまい、ポリスイッチを付けることにしました。 なんとか安定して割ることができるようになり、水槽の蓋を工作して、イベントや授業で使用できるようになりました。 |

図2 ドライバーユニットとワイングラス |

|

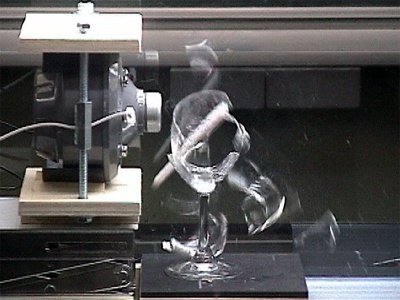

図3 割れる直前 |

|

図4 割れました(1) |

|

図5 割れました(2) |

|

| |

|

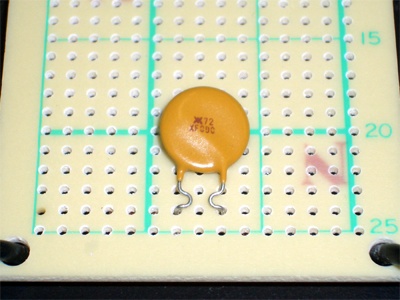

図6 ポリスイッチ |

|

宮田 佳則 (直江津高校) |

|