水中マジックカードをつくろう |

|

紙に絵を描いてポリ袋に入れ、水面に垂直に入れて上から覗くと、光の屈折の関係で絵が消えることが2000年前後から、青少年のための科学の祭典、各種Webページで紹介されています。手法も紙とポリ袋だったり、プラスチックコップを2重に重ねたり、紙とOHPシートをラミネートしたものだったりします。

私は、2006年の青少年のための科学の祭典新潟大会で、山形県の中川サイエンスレンジャーから教えてもらいました。また、ついでに名刺の裏面に活用するアイデアも教えてもらい、それ以来、私も同様な名刺を作成しています。

必要な材料は以下のとおりです。

・各社名刺カード(A4で10面のもの、両面印刷対応のもの)

・各社OHPシート

(A4、カラープリンター対応のもの、なるべく透明度の高いもの)

・名刺サイズラミネートフィルム

・ラミネーター

・染料インクのカラープリンター

| はじめに |

|

| (1) 水中マジックカードとは 基本的な、水に入れて上から覗くと絵(の一部)が消える例を紹介します。 |

|

図1 紙に描いた「あひる」 |

図1のように、紙に「棒が一本あったとさ。葉っぱかな。葉っぱじゃないよ、かえるだよ。かえるじゃないよ、あひるだよ。・・・」の「あひる」を描きます。 |

図2 ポリ袋をかぶせ「かえる」をなぞる |

図2のように、これにポリ袋を下からかぶせ、「かえる」の部分をなぞって描きます。(水に入れたときに、ポリ袋の中に水が入らないように注意) |

図3 水に入れて上から覗くと |

図3のように、これを水に入れて上から覗くと、紙に描いた絵が消えて、「あひるじゃないよ、かえるだよ」となります。 |

| |

|

| (2) 水中マジックカードの原理 |

|

図4 水中マジックカードの原理 |

図4の左のように、空気中では紙に描いた絵もポリ袋(図では樹脂)に描いた絵も、上から見えます。 ところが、これを水中に入れると、図4の右のように、水の屈折率とポリ袋の屈折率が近いことから、紙に描いた絵から出た光線が上方にやって来なくなり、上から覗いたときに紙に描いた絵が見えずに消えることになります。 |

| 水中マジックカードの作成 |

|

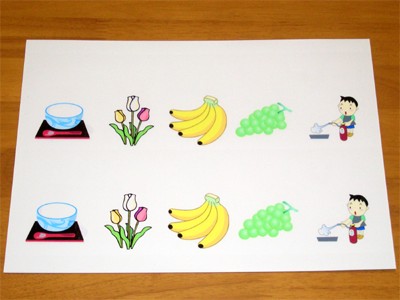

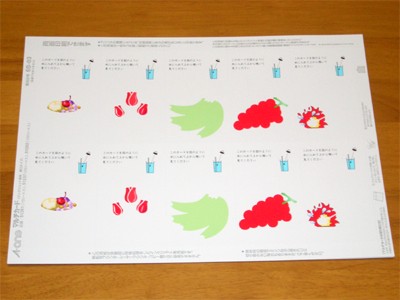

図5 OHPシートに、水中で残ってほしいものを印刷 |

図5は、OHPシートに、「水中で残ってほしいもの」を印刷したものです。透明のOHPシートなので、写真では見やすいように、下に白紙を敷いています。 印刷には、染料インクのカラープリンターが必要です。 図柄は、ジャストシステムの花子部品を加工しました。 |

図6 名刺カードに、水中で消えてほしいものを印刷 |

図6は、水中で消えるものを名刺カードに印刷したものです。 名刺の裏面として使う場合は、写真の裏面に名刺を印刷します。 |

図7 上の名刺カードにOHPシートを重ねました |

図7は、上の紙の絵とOHPシートの絵を重ねたものです。空気中ではこのように見えます。水に入れて上から覗くと図5のように変化します。 図5〜図7を見比べていただくとわかりますが、左右の両端は、水中で絵の一部が消えるものです。左端は「あんみつ」の中身が消えて器だけになります。右端は「消火訓練」で、炎が消えるものです。 真ん中の3つは、水中で紙に印刷した色が消えて、OHPの色だけになるものです。「チューリップ」は、水中では「赤、白、黄色」になります。「ばなな」は、水中で黄色く熟します。「ぶどう」は、巨峰が水中でマスカットになります。 |

図6の名刺カードと図5のOHPシートを名刺大に切り離し、名刺サイズのラミネートフィルムに挟んでラミネート加工してできあがりです。 |

|

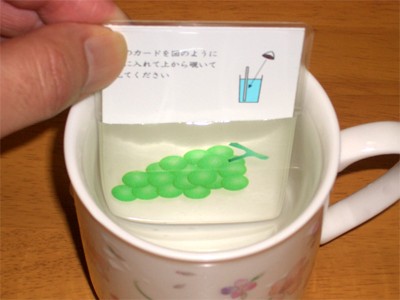

| 水中マジックカードで遊ぼう 上のようにしてできた水中マジックカードを、水面に垂直に、水中に入れて上から覗くと、様々な変化が楽しめます。 一例を御覧下さい。 |

|

図8 ぶどう(空気中) |

図9 ぶどう(水中) |

図10 チューリップ(空気中) |

図11 チューリップ(水中) |

図12 消火訓練(空気中) |

図13 消火訓練(水中) |

図14 イチョウ(空気中) |

図15 イチョウ(水中) |

宮田 佳則 (直江津高校)