丂丂丂 巬摛乮戝摛乯偺昦奞拵丂丂

巼斄昦乮僟僀僘乯

儀僩昦丒梩從昦乮僟僀僘乯

儌僓僀僋昦乮僟僀僘 傾僘僉乯

僇儊儉僔椶乮僟僀僘乯

僴僗儌儞儓僩僂乮僟僀僘乯

傾僽儔僽僔椶乮僟僀僘乯

僂僐儞僲儊僀僈乮僟僀僘乯

僟僀僘僒儎儉僔僈乮僟僀僘乯

僞僱僶僄乮僟僀僘乯

僱僐僽僙儞僠儏僂椶乮儊儘儞丆栰嵷慡斒丆僟僀僘乯

偨傫偦昦

丂丂

|

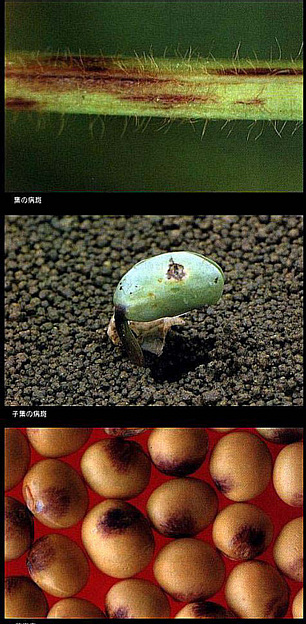

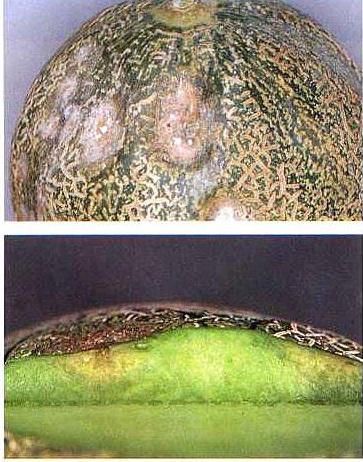

巼斄昦

仜奣梫 杮昦偵偐偐傞偲惗堢偑埆偔側傝丄廂検偼掅壓偡傞丅偦偺偆偊庬巕偼巼怓 偺斄栦偺偁傞巼斄棻偲側傞丅偙偺偨傔昳幙偼掅壓偟丄慖暿偵傕帪娫偑偐偐傞丅 仜昦挜偲恌抐 敪夎捈屻偐傜廂妌婜偵偐偗偰敪惗偟丄梩丄宻丄浒丄庬巕偑怤偝傟傞丅昦婥偵偐偐偭偨庬巕偼攄偄偰傕敪夎偑偒傢傔偰埆偄丅敪夎偟偰傕惗堢偼晄椙偱巕梩偵塤栦忬偺昦斄偑偱偒傞丅塉偑崀傞偲敪昦偟偨巕梩偺忋偵敀怓偺偐傃(暘惗朎巕)偑偱偒傞丅偙偺朎巕偼旘嶶偟丄杮梩傪怤偡偲拞傠偔傗巟柆偵偦偭偰巼崟怓偺彫偝側昦斄偑偱偒傞丅傑偨丄梩暱傕怤偝傟偰丄朼悗宍偺巼崟怓偺昦斄偑偱偒傞丅 梩偑敪昦偡傞帪婜偼丄僟僀僘偺惗堢弶婜偲惉弉婜偱偁傝丄惙壞偺崰偼敪昦偟側偄丅宻偲浒偱傕丄朼悗宍傑偨偼晄惓宍偺巼崟怓偺昦斄偑偱偒傞丅昦婥偺浒偺側偐偺庬巕傕敪昦偟丄庬巕偺傊偦傗偦偺晅嬤偵巼怓偺斄揰偑尰傢傟傞丅敪昦偑偼偘偟偄応崌偼丄棻慡柺偑擹巼怓偵曄怓偟丄偲偙傠偳偙傠偵婽楐偑擖傞丅敀怓偺嬠巺偵偍偍傢傟偨孄棻偵側傞偙偲傕懡偄丅偙偺傛偆側巼斄棻偺敪惗偼丄懡偄偲偒偵偼60%傪墇偊傞偙偲傕偁傞丅敪昦偟巕梩偑扙棊偟偨姅偼偦偺屻偺惗堢偑埆偔丄廂検偼栺50%掅壓偡傞丅 |

|

仜敪惗惗懺 偙偺嬠偼庡偲偟偰嬠巺偺宍偱庬巕偵婑惗偟偰墇搤偡傞丅梻擭偙偺庬巕傪攄偔偲敪夎屻丄偡偖偵嬠巺偑巕梩偵怤擖偟偰昦斄傪偮偔傞丅塉偑崀傞偲昦斄偺忋偵朎巕偑偱偒丄偙傟偑揱愼尮偲側傞丅傑偨丄旐奞宻梩偵偮偄偰搤傪墇偟偨昦尨嬠偼弶弔偐傜弶壞偵偐偗偰愨偊偢朎巕傪偮偔傝揱愼尮偵側傞丅 悈揷揮姺敤偺嵧攟偱懡偄偲偄傢傟偰偄傞偑丄敪惗偑懡偄偺偼揮姺弶擭搙偱丄擭悢傪宱傞偵偮傟偰彮側偔側傞丅惉弉婜傪拞怱偵塉偺懡偄擭偼敪惗偑懡偔丄巼斄棻偺敪惗傕偒傢傔偰懡偄丅傑偨丄廂妌帪婜偑抶傟偨傝偁傞偄偼廂妌暔傪挿偔曻抲偟偨傝偡傞偲敪昦偼憹偊傞丅

仜杊彍朄 2.廂妌偼揔婜偵峴偄丄廂妌暔偼懍傗偐偵姡憞偟丄扙 崚挷惍偡傞丅 3.廂妌屻偺宻梩丄浒崚偼懲旍偲偡傞偐從媝偡傞丅 4.庬巕徚撆傪峴偆丅 |

|

|

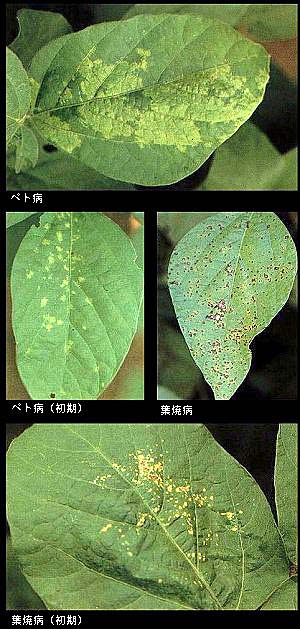

儀僩昦丒梩從昦

仜奣梫 椉昦奞偲傕偍傕偵梩偵敪惗偟丄偳偙偵偱傕敪惗偑傒傜傟傞丅敪惗偑寖偟偄偲棊梩偟戝偒側旐奞偲側傞丅傑偨丄傋偲昦偼庬巕偵傕敪惗偟昳幙傪掅壓偝偣傞丅 仜昦挜偲恌抐 傋偲昦丟梩丄浒丄庬巕偵敪惗偡傞丅梩偱偼傑偢嵟弶偵丄昞柺偵墌宍傑偨偼晄惓宍偺扺墿敀怓偺彫偝側斄揰偑揰乆偲尰傢傟傞丅昦惃偑偡偡傓偲偙偺昦斄偼備崌偟偰15噊慜屻偺晄惓宍偺戝偒側妼怓昦斄偲側傞丅昦斄偺棤柺偵偼扺墿怓偺柸栄忬偺嬠偦偆偑惙傝忋偑傝丄姡憞偟偰偔傞偲扺奃墿怓乣懷妼巼怓偲側傞丅庬巕偑怤偝傟傞偲丄庬旂偵奃怓偑偐偭偨墿怓偺斄栦偑偱偒丄偦偺忋偵擕敀乣墿妼怓偺嬠巺偑敄偔傂傠偑傞丅庬旂偵偟傢偑婑傞偙偲偑懡偔丄婽楐傕偱偒傗偡偄丅敪昦偑寖偟偄偲偒偼棊梩偟丄戝偒側旐奞偲側傞偙偲偑偁傞丅 梩從昦丟庡偵梩偑怤偝傟丄偼偠傔扺椢乣峠妼怓偺彫偝側斄揰偑尰傢傟傞丅偙偺彫斄揰偼偟偩偄偵奼戝偟丄廃埻偵扺墿怓偺偐偝傪敽偭偨1乣2噊偺妼怓乣崟妼怓偺晄惓宍側昦斄偲側傝丄棤柺拞墰晹偑傗傗惙傝忋偑傞丅敪昦偑寖偟偄偲偒偼梩慡懱偑扺墿怓偲側傝棊梩偟丄傂偳偄偲偒偼屚巰偡傞丅浒偵傕傑傟偵敪昦偟丄妼怓偺惙傝忋偑偭偨斄揰偑偱偒傞丅 |

| 仜敪惗惗懺 傋偲昦丟偙偺嬠偼棏朎巕偲偄偆摿庩側朎巕傪偮偔偭偰庬巕傗旐奞宻梩偱墇搤偟丄梻擭偺揱愼尮偲側傞丅僟僀僘偺杮梩揥梩屻娫傕側偔敪惗偡傞偑丄20乣22亷偱幖搙偑崅偄偲偲偔偵敪惗偑懡偄丅偙偺偨傔6寧崰偐傜7 寧拞弡崰偵敪惗偑懡偄偑丄攡塉偺挿偔偮偯偔傛偆側擭偼偲偔偵懡敪偡傞丅8寧忋弡崰偵偼乕帪敪昦偼巭傑傝丄 9寧拞弡埲崀廂妌婜偵偐偗偰嵞傃敪惗偡傞丅傑偨丄宻梩偑栁傝偡偓偰晽捠偟偑埆偄偲敪惗偟傗偡偄丅 梩從昦丟昦尨嵶嬠偼庬巕傗旐奞宻梩偵偮偄偰墇搤偟丄梻擭晽塉偱塣偽傟偰婥岴傗彎岥偐傜怤擖偡傞丅偙偺偨傔丄晽塉偺懡偄擭偼敪惗傕懡偔側傞丅杮昦偼8寧崰偐傜敪惗偟巒傔丄廂妌娫嵺偵寖偟偔側傞丅 仜杊彍朄 1)旐奞宻梩偼廤傔偰從媝偡傞丅傑偨丄敪昦偟偨敤偼怺偔峩偟偰丄昞搚傪怺偔偡偒崬傓丅 2)奜娤偑寬慡側庬巕傕曐嬠偟偰偄傞偙偲偑懡偄偺偱丄庬巕偼寬慡姅偐傜嵦庬偡傞丅 3)枾怉偟側偄傛偆偵偟丄晽捠偟傪傛偔偡傞丅 |

|

|

儌僓僀僋昦

仜奣梫 僟僀僘傗傾僘僉偵儌僓僀僋昦傪偍偙偡僂僀儖僗偺庬椶偼懡偔丄偦偺揱愼曽朄傕條乆偱偁傞丅搰崻導偱敪惗偟偰偄傞僂僀儖僗偼庬巕偵傛傝揱愼偡傞傕偺偑懡偄偺偱嵧攟丄嵦庬偵偼廫暘側拲堄偑昁梫偱偁傞丅 仜昦挜偲恌抐 僟僀僘:偼偠傔庒偄梩偺梩柆偑摟偗傞傛偆偵側傞丅懕偄偰擹椢怓偲扺椢怓偺晹暘偑擖傝崿偞偭偨儌僓僀僋徢忬偑尰傢傟傞丅梩偼彫偝偔側傝丄偹偠傟偨傝姫偄偨傝偟偰丄昞柺偵撌墯偑偨偔偝傫偱偒傞丅浒偼榩嬋偡傞偙偲偑懡偄丅傂偳偔側偭偨姅偼惗堢偑埆偔丄屚傟傞偙偲傕偁傞丅庬巕揱愼偟偨姅偼丄弶惗梩(扨梩)偑彫偝偔側偭偰儌僓僀僋徢忬偑尰傟傞丅昦婥偵偐偐偭偨姅偺庬巕偼丄昞柺偵妼怓傑偨偼崟怓偺斄栦偑偱偒丄偄傢備傞妼斄棻偲側偭偰昳幙傪懝側偆丅旐奞偺掱搙偼昳庬丄僂僀儖僗偺宯摑丄姶愼帪婜偵傛偭偰堎側傞偑丄10乣75% 偺尭廂偲側傞丅 傾僘僉:杮梩偑揥奐偟偨崰偐傜敪昦偑巒傑傞丅嵟弶丄庒偄梩偵彫偝側扺墿怓偺斄揰偑尰傢傟偨傝丄梩柆偑摟偗偨傝偟偰庒偄梩偼墿椢怓偵尒偊傞丅偦偺屻偵弌偰偒偨梩偵偼擹扺椢怓偺儌僓僀僋丄扺墿怓偺斄揰側偳偑尰傟丄梩偼姫偄偨傝偟偰曄宍偡傞丅偮傏傒偑偮偄偰傕棊偪傗偡偄丅抶攄偡傞偲丄庒偄偆偪偵姶愼偡傞偺偱旐奞偑戝偒偄丅 |

|

仜敪惗惗懺 僟僀僘丟僂僀儖僗偺庬椶傗宯摑偼偨偔偝傫偁傞偑丄杮導偱敪惗偟偰偄傞儌僓僀僋昦偺懡偔偼丄昦婥偵偐偐偭偨庬巕偵傛偭偰梻擭偵揱愼偡傞丅偙偺庬巕傪攄偔偲敪惗偟丄偙傟偵婑惗偟偨僟僀僘傾僽儔儉僔丄儌儌傾僇傾僽儔儉僔側偳偺傾僽儔儉僔偵傛偭偰僂僀儖僗偑偆偮偝傟傞丅偙偺偨傔儌僓僀僋昦偺敪惗帪婜傗敪惗検偼傾僽儔儉僔偺敪惗帪婜偲敪惗検傗庬巕揱愼姅偺懡彮偵戝偒偔嵍塃偝傟傞丅6乣7寧偑崅壏偱姡憞婥枴偺擭偵偼傾僽儔儉僔偺敪惗偑懡偄偺偱儌僓僀僋昦偼懡敪偡傞丅 傾僘僉丟僟僀僘偲摨條偱傾僘僉偱傕懡偔偺庬椶偺僂僀儖僗偵傛偭偰儌僓僀僋昦偑偍偒傞丅杮導偱敪惗偟偰偄傞儌僓僀僋昦偺懡偔偼昦婥偵偐偐偭偨庬巕偵傛偭偰梻擭偵揱愼偟丄傾僽儔儉僔偵傛偭偰僂僀儖僗偑偆偮偝傟傞丅惗堢婜偵崅壏偱姡憞偑懕偔偲傾僽儔儉僔偺敪惗偑懡偔側傝丄儌僓僀僋昦偼懡敪偡傞丅 仜杊彍朄 1.寬慡姅偐傜嵦庬偟偨柍昦庬巕傪巊梡偡傞丅 2.儌僓僀僋昦偵偐偐偭偨姅偼偱偒傞偩偗憗偔敳偒庢 傝丄揱愼尮傪杘柵偡傞丅 3.僂僀儖僗傪揱斃偡傞傾僽儔儉僔傪杊彍偡傞丅 | |

|

僇儊儉僔椶

仜奣梫 |

|

仜敪惗惗懺 偙傟傜偺僇儊儉僔椶偼擭偵2乣3夞敪惗偟丄惉拵偑擔摉傝偺傛偄応強偺屚憪偺側偐傗棊梩偺娫丄忢椢庽偺栁偭偨梩偺娫側偳偱墇搤偡傞丅墇搤応強偐傜弌偰偒偨僇儊儉僔椶偼庬椶偵傛偭偰傗傗堎側傞偑丄傑偢儅儊壢丄傾僽儔僫壢丄僀僱壢側偳偺嶨憪傗嶌暔偵婑惗偟丄僟僀僘偵偼浒偑偮偒巒傔傞崰偐傜旘棃偡傞丅偦偟偰丄敪惗偼浒偺怢挿偑廔傞崰偐傜庬巕偺旍戝偑廔傞崰傑偱偑嵟傕懡偔丄浒偑墿曄偡傞崰傑偱壛奞偑懕偔丅 仜杊彍朄 1.栻嵻偵傛傞杊彍偼丄塼嵻偲暡嵻偼棊壴屻偐傜10擔 偍偒偵2夞嶶晍偟丄棻嵻偼棊壴10擔屻偵姅尦巤梡傑 偨偼梩柺嶶晍傪偡傞丅 | |

|

僴僗儌儞儓僩僂

仜奣梫 |

|

仜敪惗惗懺 杮庬偺墇搤偵偮偄偰偼廫暘夝偭偰偄側偄偑丄壏搙偺崅偄僴僂僗撪偱偼搤婜傕惗懚偟偰偄傞丅偟偐偟丄業抧偱偼墇搤偱偒側偄偲峫偊傜傟偰偄傞丅傑偨丄嵟嬤丄偙偺拵偼堏摦偟偰偄傞偙偲偑柧傜偐偵偝傟偮偮偁傞丅搰崻導偱偼梒拵偺敪惗幚懺偐傜丄庡偵堏摦偟偰偒偨拵偑枅擭偺敪惗偺傕偲偵側偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅 惉拵偺敪惗帪婜傗検偼擭偵傛傞曄摦偑戝偒偔丄庡偵 8寧崰偐傜11寧崰傑偱敪惗偡傞丅偟偐偟丄悽戙偺嬫暘偼柧妋偱偼側偄丅傑偨丄梒拵偺敪惗帪婜偼8寧拞弡崰偐傜偱偁傝丄9寧埲崀媫憹偟丄11寧崰傑偱傒傜傟傞丅帗偼乕惗偺娫偵1000乣3000屄偺棏傪嶻傓丅傑偨丄壞婜偵偼棏偐傜惉拵偵側傞傑偱偵40擔掱搙偐偐傞丅 仜杊彍朄 1.梩偑敀偔側傞旐奞敪惗弶婜偵拲堄偟丄廤抍偱怘奞 偟偰偄傞庒楊梒拵傪旐奞梩偲偲傕偵愗傝庢偭偰偮傇 偡丅 2.栻嵻偵傛傞杊彍偼丄榁楊梒拵偵偼岠壥偑楎傞偺偱 庒楊梒拵婜(壛奞弶婜)偵廳揰傪偍偔丅 | |

|

傾僽儔儉僔椶

仜奣梫 |

|

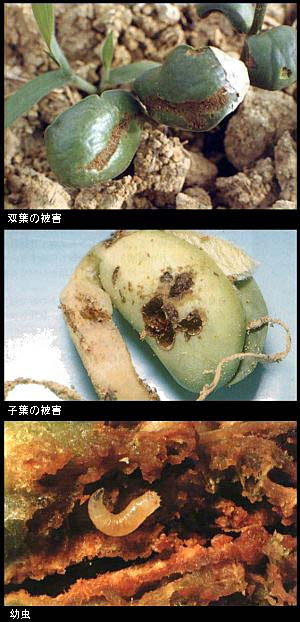

僂僐儞僲儊僀僈

仜奣梫 |

|

仜敪惗惗懺 擭偵2乣3夞敪惗偡傞丅搰崻導偱偼7丄8寧偵敪惗偑懡偄丅棏偼1乣悢屄傪梩柆偵増偭偰嶻傒偮偗傜傟傞丅梒拵偼梩偐傜梩傊堏傝側偑傜5夞扙旂偟丄姫偄偨梩偺側偐偱鍖偵側傞丅棏偐傜惉拵偵側傞傑偱30乣40擔偐偐傝丄僟僀僘偱2悽戙傪夁偛偡傛偆偱偁傞丅傑偨丄僟僀僘偵敪惗偡傞慜偵嶨憪偱梒拵偑敪惗偡傞偙偲偑偁傞偑丄偙傟偑僟僀僘偵偲偭偰桳椡側敪惗尮偲側傞偐偳偆偐偼柧傜偐偱側偄丅撍敪揑側戝敪惗偼懡悢偺惉拵偑旘棃偟偨偨傔偲巚傢傟傞偑丄墇搤忬嫷傗敪惗尮側偳偼晄柧偱偁傞丅偙偺拵偼僟僀僘丄僀儞僎儞儅儊丄儕儑僋僩僂側偳偺儅儊壢嶌暔傪壛奞偡傞偑丄僋儘乕僶偱偺旐奞偼抦傜傟偰偄側偄丅嶨憪偱偼傾僇僜丄僇儔儉僔偑婑庡偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅 | |

|

僟僀僘僒儎儉僔僈

仜奣梫 |

|

仜敪惗惗懺 丂擭偵3-4夞敪惗偡傞丅偟偐偟丄奺悽戙偼廳側傝崌偆孹岦偑偁傝丄偲偔偵壞廐婜偵悽戙傪暘偗傞偙偲偼崲擄偱偁傞丅墇搤偼僟僀僘偺怘奞偟偨晹暘傗屚傟偨宻梩偺側偐偱夐丄傑偨偼僜儔儅儊側偳偺儅儊壢怉暔偺夎晹偱庒楊梒拵偱峴偆丅媋偱墇搤偟偨傕偺偼3-4寧偵偐偗偰塇壔偡傞丅偟偐偟丄僟僀僘偑傑偩攄庬偝傟偰偄側偄偨傔丄僜儔儅儊側偳偱1悽戙傪夁偛偡丅庒楊梒拵偱墇搤偟偨傕偺偼5寧埲崀偵塇壔偡傞丅惉拵偼棏傪僟僀僘偺梩棤傗梩暱丄偲偔偵庒梩偵揰乆偲嶻傒偮偗傞偑丄塸偵偼嶻傒偮偗側偄丅壞婜偼棏偐傜惉拵偵側傞傑偱偵 30-40擔偐偐傞丅 仜杊彍朄 丂梒拵偼嵟弶偵庒梩傪偮偯傝崌傢偣偰怘奞偡傞偺偱丄 弶婜旐奞偵拲堄傪暐偄丄憉偑拝偄偨屻偼塸偺側偐傊 偺怘擖傪杊偖傛偆偵偡傞丅偟偨偑偭偰丄栻嵻偵傛傞 杊彍偼旐奞弶婜偵1-2夞丄棊壴屻偼10擔偍偒偵2 -3夞嶶晍偡傞丅 | |

|

僞僱僶僄

仜奣梫 |

|

仜敪惗惗懺 丂擭偵4-5夞敪惗偡傞丅墇搤偼梒拵丄昣偍傛傃惉拵偱峴傢傟丄3寧壓弡-4寧忋弡崰偺婥壏偑偐側傝掅偄帪婜偐傜妶摦傪巒傔傞丅惉拵偼妶摦揑偱枹弉懲旍傗寋傆傫丄桘偐偡側偳偺桳婡幙偺晠偭偨廘偄偺偡傞強傗丄峩偟偨偽偐傝偺幖偭偨敤偵廤傑傝丄搚偺偐偨傑傝偑抧柺偲愙怗偟偰偄傞晹暘側偳偵揰乆偲嶻棏偡傞丅惉拵偺惗懚婜娫偼50-100擔偱丄帗惉拵偼700-1000屄偺棏傪嶻傓丅梒拵偼傆壔偡傞偲搚偺側偐偵愽傝丄桳婡幙傪怘傋側偑傜敪堢偡傞丅棏偐傜惉拵偵側傞傑偱偺婜娫偼弔婜偲廐婜偺婥壏偑斾妑揑掅偄偲偒偼40擔掱搙丄壞婜偺崅壏帪偵偼20擔掱搙偱偁傞丅 仜杊彍朄 1.枹弉懲旍傗寋傆傫側偳偺廘婥偺嫮偄桳婡幙旍椏偼 惉拵傪桿堷偡傞偺偱攄庬帪偵偼巊梡偟側偄丅 2.栻嵻偵傛傞杊彍偼丄攄庬帪偵暡嵻傑偨偼棻嵻傪傑 偒峚偵1夞巤梡偡傞丅 | |

|

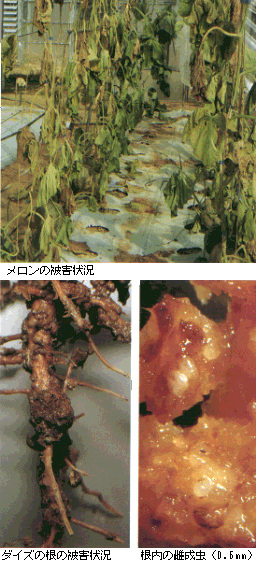

僱僐僽僙儞僠儏僂椶

仜奣梫 |

|

仜敪惗惗懺 擭偵悢悽戙傪孞傝曉偡丅庡偵棏偱墇搤偟丆僴僂僗側偳偱怉暔偑偁傞応崌偵偼惉拵傗梒拵偱傕墇搤偡傞丅弔愭偵抧壏偑10乣15亷埲忋偵側傞偲妶摦傪巒傔傞丅梒拵偼棏偺拞偱侾夞扙旂偟丆傆壔偟偨屻丆崻偺愭抂嬤偔偐傜怤擖偡傞丅梒拵偺宍偼帗梇偲傕嵟弶僂僫僊忬偱偁傞丅帗惉拵偼惉挿偡傞偲0.5胸野馁慜屻偺媴宍乣梞僫僔宆偵側傞丅梇惉拵偼惉挿偟偰傕僂僫僊忬偱偁傝丆挿偝侾噊偱偁傞丅帗惉拵偼懡偄傕偺偱1500屄傎偳偺棏傪棏偺偆偺側偐偵嶻傓丅侾悽戙偵梫偡傞婜娫偼揔壏忦審壓偱栺30擔偱偁傞丅 | |

|

偨傫偦昦

仜奣梫 |